Mit voller Sonnenkraft voraus

Bis zum Jahr 2050 will Tirol seinen gesamten Energiebedarf aus heimischen Quellen beziehen. Die Kraft der Sonne spielt hierbei eine wesentliche Rolle. Während thermische Solaranlagen zur Warmwassererzeugung oder Heizungsunterstützung eingesetzt werden, wird mit Photovoltaik-Anlagen Strom erzeugt.

Sind thermische Solaranlagen noch zeitgemäß?

In den letzten Jahren ging der Markt für Solar-thermie stark zurück, wohingegen jener für Photovoltaik einen regelrechten Boom erlebte. An erster Stelle sollte jedoch immer die Frage stehen: Welche Technologie passt am besten zu meinem Haus? Aufgrund des größeren Ertrags pro m² Anlagenfläche ist die Solarthermie im Vorteil, wenn nur sehr wenig Platz zur Verfügung steht. Ebenfalls hat sie die Nase vorne, wenn insbesondere im Sommer viel Warmwasser verbraucht wird.

Und wie steht’s mit dem Klimaschutz?

Klimatechnisch vorteilhaft ist die Solarthermie, wenn sie fossile Klimakiller wie Öl und Gas ersetzt. Steht im Heizraum eine Wärmepumpe oder ein Pelletskessel ist die CO2-Einsparung zwar nicht so hoch, dennoch werden wertvolle Ressourcen eingespart.

3 – Erfolgt mit der Anlage nur die Warmwasserbereitung oder soll auch die Heizungsanlage unterstützt werden?

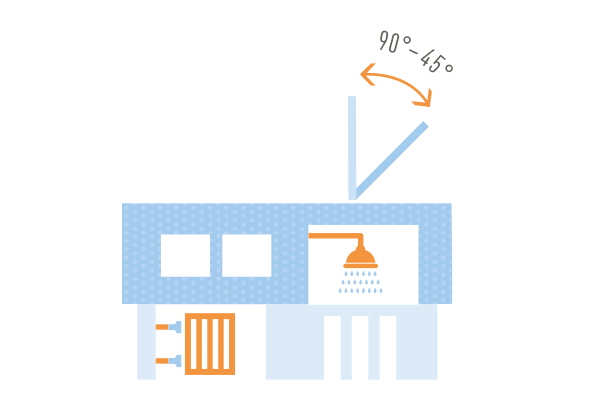

Je nach Anwendungsart ändert sich der Flächenbedarf und die Speichergröße. Insbesondere bei Anlagen zur Heizungsunterstützung muss eine entsprechende Aufständerung in Betracht gezogen werden.

4 – Gibt es Förderungen für Solaranlagen?

Das Land Tirol fördert Solaranlagen in der Wohnbauförderung. Auch der Bund sieht eine Förderung in einem eigenen Programm für Solaranlagen vor. Ebenso fördern viele Gemeinden den Einsatz von enkeltauglichen Energiesystemen. Eine Übersicht finden Sie hier.

5 – Bedarf es einer Genehmigung meiner Anlage?

Grundsätzlich nein. Nur bei Anlagen größer 20 m², jenen mit einem Abstand zu Dach bzw. Wand größer 30 cm sowie Anlagen die mehr als 50 Prozent der Dachfläche bedecken, ist eine Meldung bei der Gemeinde notwendig. Im Zweifel besser nachfragen.

Raus aus Fossil

1 m² Kollektorflache liefert rund 350 bis 400 kWh Wärme pro Jahr. Das entspricht 35 bis 40 Litern Heizöl und damit einer Einsparung von 124 kg CO2.

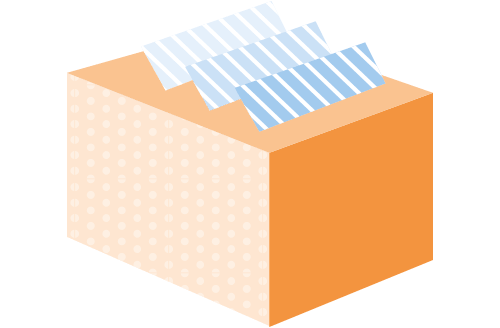

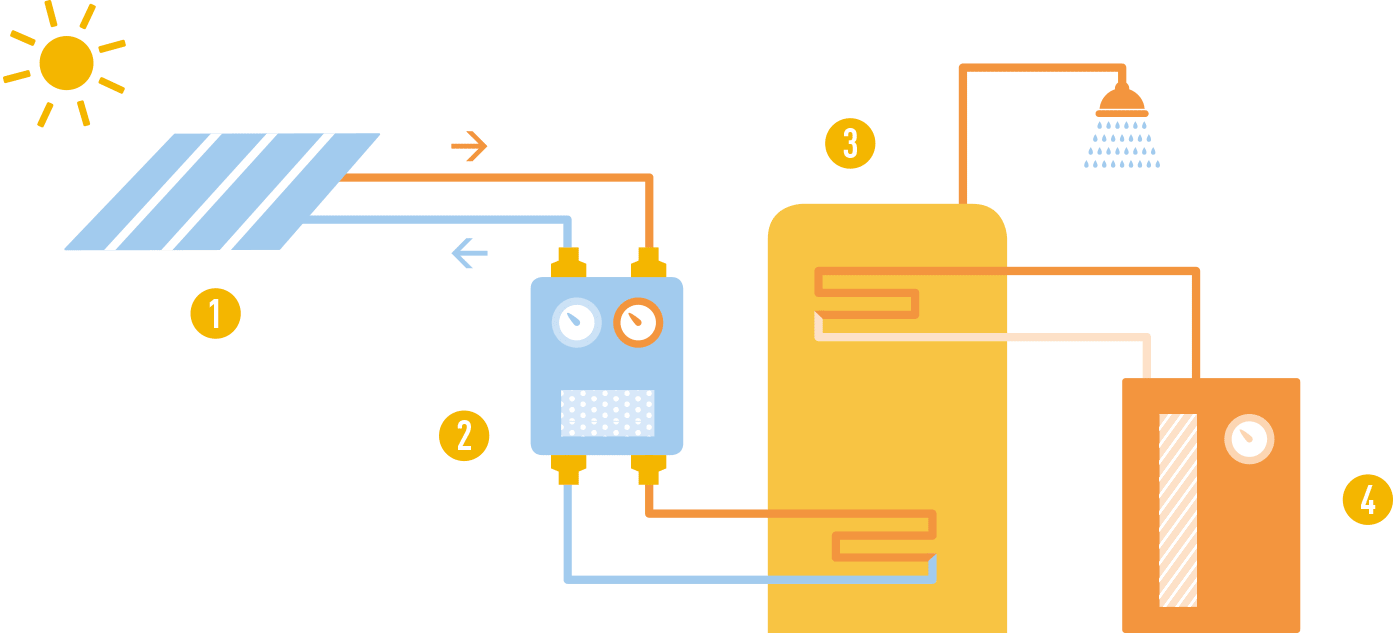

So funktioniert eine thermische Solaranlage

1 – Kollektorfeld

In Tirol sind Flachkollektoren am weitesten verbreitet. Diese Kollektoren „fangen“ die Sonnenstrahlen ein und wandeln sie in Wärme um. Weitere Bauformen sind Röhren- oder Schwimmbadkollektoren.

2 – Pumpengruppe

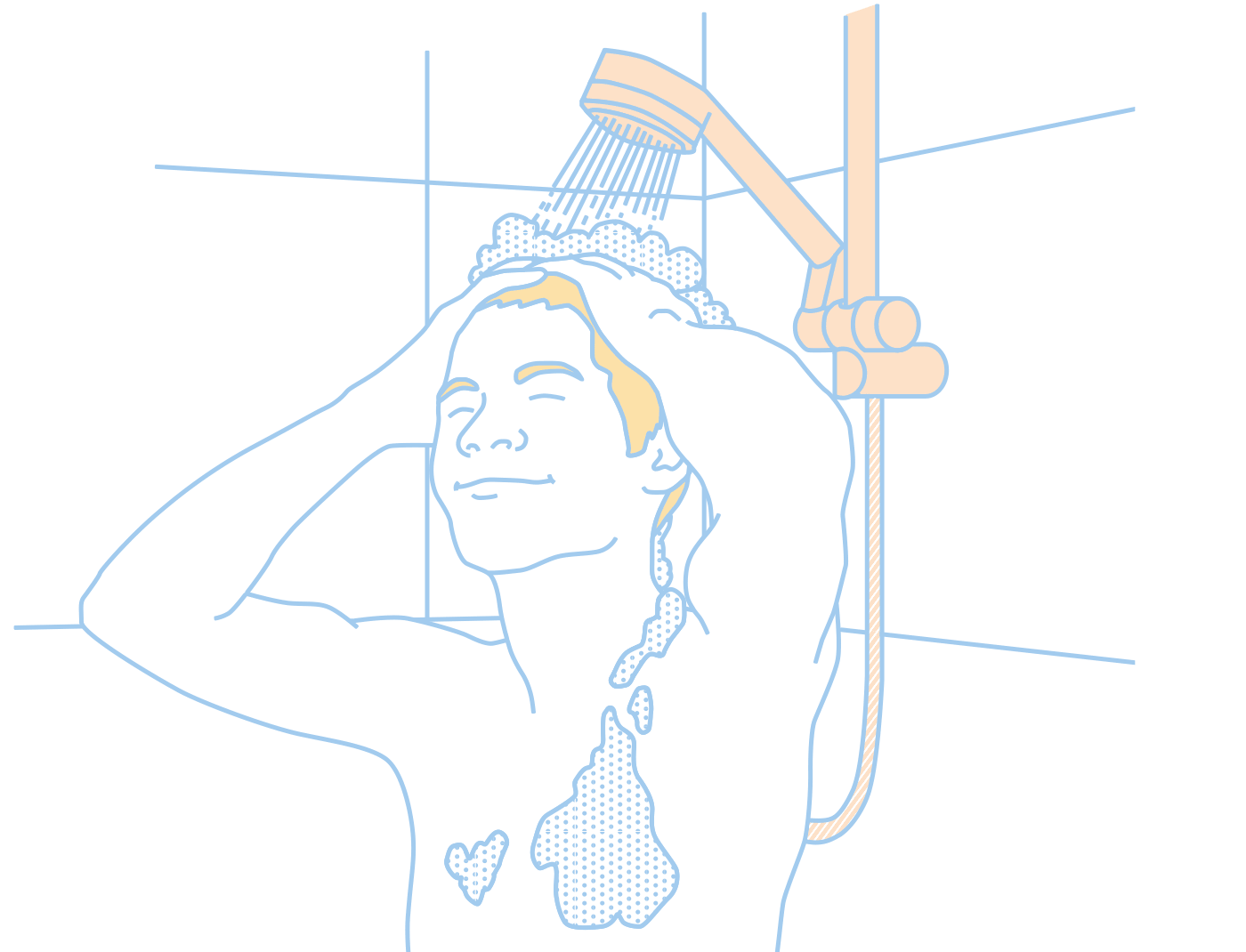

Sobald im Kollektor ausreichend Temperatur vorherrscht, schaltet die Pumpe ein und befördert das erwärmte Frostschutzgemisch in den Wärmetauscher des Boilers.

3 – Boiler

Dort wird das erwärmte Wasser zwischengespeichert. Wird im Winter die Heizung zusätzlich mitversorgt, wird anstelle des Boilers ein mit Heizungswasser gefüllter Pufferspeicher eingebaut.

4 – Hauptheizung

Reicht die Energie vom Dach nicht aus, erwärmt die Hauptheizung den Boilerinhalt zusätzlich auf die gewünschte Temperatur.

Solarkataster des Landes Tirol

Wie eignet sich mein Dach zur Nutzung von kostenloser Sonnenenergie? Das Portal „Solarpotenziale Tirol“ weiß die Antwort darauf. Mehr Informationen dazu und eine Anleitung finden Sie unter: tirolsolar.at

Ästhetik und Energieeffizienz gehen Hand in Hand

Eine Solaranlage optisch gut integrieren? Kein Problem!

Neben den technischen Aspekten gilt es auch die optische Gestaltung der Anlage frühzeitig mitzudenken. Entscheidend ist hierbei, dass sich die Solaranlage harmonisch in das Gebäude integriert und nicht wie „zufällig abgestellt“ wirkt.

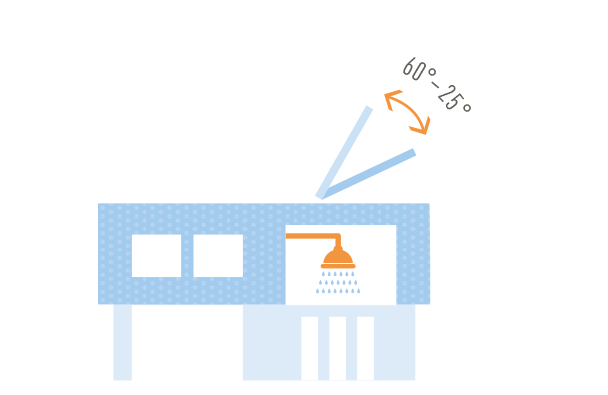

Eine Frage der Neigung

Der Ertrag einer Solaranlage hängt primär von der Neigung und etwas weniger von der Süd-, Ost- oder West-Ausrichtung ab. Der optimale Kollektorneigungswinkel richtet sich danach, ob nur Warmwasser erzeugt wird, oder auch die Heizung unterstützt werden soll.